Yvan Blot et Uli Windisch invités à Moscou pour répondre à l’intérêt pour la démocratie directe et à donner un avis sur l’application des primaires par Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine plus démocratique que nombre de pays occidentaux !

Impossible n’est pas russe !

Une Fondation russe, l’Institut of socio-economic and political research, invite des professeurs et des chercheurs étrangers spécialisés dans l’étude de la démocratie directe afin de prendre connaissance de leurs travaux et expériences et d’en tirer profit pour une organisation plus démocratiques des élections législatives de septembre 2016. Parmi eux Yvan Blot et Uli Windisch

En Occident on n’est guère au courant que le 25 mai dernier, Russie Unie, le parti de V. Poutine, a organisé pour la première fois ses primaires en vue de la désignation de ses candidats aux législatives qui renouvelleront la Douma en décembre prochain. Le but principal de ces primaires : rajeunir le personnel politique et rapprocher davantage les élus de la population. Le succès de ces primaires a été incontestable : 9,1 millions d’électeurs y ont participé.

Parmi les invités occidentaux spécialisés dans l’étude de la démocratie directe, Yvan Blot, est un admirateur de longue date de la démocratie directe suisse et auteurs de plusieurs ouvrage sur le sujet, et Uli Windisch, professeur des universités, et rédacteur en chef du site de Réinformation LesObservateurs.ch, est lui aussi auteur de nombreuses recherches et publications sur la démocratie directe suisse:

Uli Windisch, Le Modèle suisse, La démocratie directe et le savoir-faire intercommunautaire au quotidien, Ed l’Age d’Homme, Lausanne, Paris, 2007 ;

Le récent entretien donné à TVlibertés : Le Modèle suisse, La démocratie directe suisse", le 7 juin 2016: Lien vers l’émission de TVlibertés et sur notre site: interview de Uli Windisch sur Le Modèle suisse et la démocratie directe, ici: http://lesobservateurs.ch/2016/06/07/uli-windisch-sur-le-plateau-de-tvlibertes-video/

Le dernier article de Yvan Blot : Les primaires, une idée russe, Polémia, site de Réinformation français, 16 juin 2016:

Les primaires, une idée à la russe

Ivan Blot, haut fonctionnaire, homme politique, essayiste et écrivain

♦ A la fin des traditionnelles élections primaires américaines et à l’heure des prochaines primaires de la droite et du centre, peu de Français, et d’Occidentaux en général, sont informés de l’innovation que vient de mettre en place la Russie. Il est vrai que les opinions publiques occidentales ne sont pas encore prêtes à admettre que la Russie puisse inspirer une innovation éminemment démocratique.

Pourtant, c’est un exemple intéressant pour des pays comme la France où le système des partis est oligarchique et se bat avant tout pour sa propre survie.

Ainsi, le 25 mai dernier, Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, a organisé, pour la première fois, ses élections primaires en vue de désigner ses candidats aux législatives qui renouvelleront la Douma en décembre prochain. Selon les données fournies par Russie Unie, 2.781 candidats ont participé à ces primaires, dont 200 membres des activistes de l’ONF, le Front du peuple de toutes les Russies. Ce qui fait une moyenne de six candidats par circonscription avec, par exemple, une pointe à treize à Moscou. Plus de 9,1 millions d’électeurs y ont participé. La participation s’est établie dans une fourchette de 3%, dans la région d’Arkhangelsk, au nord-ouest du pays, à 14% en Mordovie, Moscou ayant participé à hauteur de 6,5%. A noter que 193 députés sortants se sont soumis à ces primaires.

Russie Unie a choisi d’en passer par les primaires pour recruter des candidats solides et des leaders d’opinion qui pourraient réaliser de meilleurs résultats que des membres du parti qui, eux, sont promus par les autorités locales mais n’ont pas forcément les faveurs de l’électorat.

Russie Unie a choisi d’en passer par les primaires pour recruter des candidats solides et des leaders d’opinion qui pourraient réaliser de meilleurs résultats que des membres du parti qui, eux, sont promus par les autorités locales mais n’ont pas forcément les faveurs de l’électorat.

Sur la base des résultats de ces primaires législatives, Russie Unie constitue actuellement ses listes de candidats, qui seront présentées dans le courant de ce mois de juin au congrès du parti.

Ce processus de sélection des candidats aux législatives est, certes, nouveau en Russie, mais il n’existe encore nulle part en Europe où les rares médias qui en ont parlé ont insisté sur son caractère éminemment démocratique. En France, par exemple, où le débat sur le cumul des mandats qui divise tous les partis pourrait trouver une solution en s’inspirant de ce modèle russe. Certains candidats à la primaire de la droite et du centre suggèrent, en effet, non seulement de limiter le cumul des mandats simultanés, mais de les limiter également dans la durée, comme c’est déjà le cas pour la présidence de la République. Mais la plupart d’entre eux préfèrent éviter le sujet.

Dans un contexte où tous s’accordent à reconnaître que la démocratie française est malade, souffrant du manque de confiance des citoyens, l’exemple russe mérite d’être étudié. En effet, si seulement 14% des Français déclarent faire confiance aux partis politiques, ils sont 35% à se déclarer confiants en la démocratie. En d’autres termes, les citoyens ne sont pas opposés à la démocratie mais sont déçus par sa façon de fonctionner.

Pour l’anecdote, je rappellerai un épisode pittoresque qui remonte à plus d’un quart de siècle mais qui n’a rien perdu ni de son actualité ni de son acuité : je siégeais en tant que directeur du cabinet du secrétaire général du RPR, Bernard Pons, à une commission d’investiture réunie pour désigner le candidat du parti à la mairie de Lyon aux élections municipales de 1989. Les autres membres de la commission étaient Jacques Chirac, président du parti, les présidents des deux groupes parlementaires, Claude Labbé à l’Assemblée nationale et Charles Pasqua, le secrétaire national aux élections, Jacques Toubon.

Chirac nous demanda de choisir entre deux candidats, le chef d’entreprise, Alain Mérieux, et un membre local du parti, Michel Noir. Il nous expliqua aussi qu’il préférait Noir à Mérieux parce que celui-ci était trop riche, donc trop indépendant. Il ajouta que Mérieux était si ambitieux que s’il devenait maire de Lyon, il se servirait de sa prestigieuse mairie comme tremplin pour une candidature à l’Élysée contre lui-même. Evidemment, Noir fut désigné sans que nous ne nous soyons prononcés et encore moins les militants locaux du parti.

Ivan Blot

16/06/2016

Autre article de Uli Windisch sur la culture politique suisse (18p):

Au- delà du multiculturalisme: identité, communication interculturelle et culture politique: le cas de la Suisse[1]

La situation concrète de la Suisse plurilingue et pluriculturelle illustre l'impossibilité de comprendre la diversité culturelle croissante des pays européens ayant connu une forte immigration en termes dichotomiques et manichéens du genre multiculturalisme/citoyenneté; relativisme culturel/assimilation; différences culturelles/unité nationale, etc.

Plus généralement, on remarque dans la recherche une tendance à vouloir aborder des thèmes comme ceux de la diversité culturelle et de l'immigration de manière purement théorique, abstraite et universelle. Chaque chercheur a sa théorie et veut imposer sa vérité, souvent par une sorte de coup d'état théorique. Les recherches approfondies et les données empiriques passent volontiers au second plan. Cela montre à quel point la diversification culturelle à la suite de l'immigration et de l'ensemble des mouvements de population n'est pas un thème neutre politiquement. Tout propos à ce sujet, aussi nuancé, fondé empiriquement et objectif soit-il, est quasi automatiquement connoté politiquement et réinterprété idéologiquement en fonction des a priori partisans et idéologies respectifs. La polémique est garantie d'avance et les accusations réciproques et autres procès d'intention constituent le moteur de la dynamique de la discussion. En bref, c'est un terrain miné.

Notre objectif ne vise pas à ajouter une énième vérité ni à louer ou à condamner le multiculturalisme ou le communautarisme, ou, au contraire, à prôner l'intégration ou la citoyenneté comme unique solution politique valable et responsable. A notre avis, l'urgence en la matière ne consiste pas à choisir entre multiculturalisme et citoyenneté mais à analyser empiriquement et de manière approfondie des exemples réels de sociétés confrontées au problème de la gestion de la diversité (culturelle) dans l'unité (politique). Quelle unité à partir de la diversité? Quelle diversité une unité (nationale) peut-elle supporter sans éclater? Concilier diversité et unité cela ne revient-il pas à vouloir concilier l'inconciliable? La diversité est souvent perçue comme une menace pour l'unité; l'obsession de l'unité et la peur concomitante de l'éclatement sont sans doute deux traits majeurs de toute société, de tout Etat, de tout pays, de toute nation. Et si la diversité ou même l'encouragement de la diversité constituait aujourd'hui le meilleur gage de l'unité d’un pays? L'objectif de notre propos vise à montrer comment la Suisse tente de répondre à ces différents défis, concrètement, dans la vie de tous les jours, de manière pragmatique plutôt que par l'application de dogmes prédéfinis.

Le savoir-faire intercommunautaire élaboré par ce pays ne peut, bien sûr, tenir lieu de référence pour d'autres pays. Son expérience permet en revanche de réfléchir sur ces problèmes de manière moins théorique et abstraite et d’élargir ainsi la voie des possibles en matière de gestion de la cohabitation interculturelle au sein d'un même pays. Livrons d'emblée un résultat principal des six années de recherche sur le terrain de la mosaïque linguistique et culturelle suisse avec une équipe interdisciplinaire composée de sociologues, d’anthropologues, de linguistes, de sociolinguistes et de politologues .Sans en remplir toujours toutes les conditions, la Suisse montre qu'une cohabitation entre communautés culturelles et linguistiques différentes au sein d'un même Etat suppose la présence simultanée et conjointe de trois composantes:

- L'identité culturelle

- La communication interculturelle

- Une culture politique commune à toutes les communautés linguistiques et culturelles

La plupart des approches des phénomènes interculturels se caractérisent par la prise en compte d'une seule de ces trois composantes ou du moins par le surpoids très marqué de l'une d'entre elles. Dans l'analyse des problèmes interculturels, on se concentre par trop sur les facteurs langue et culture en sous-estimant la dimension de la communication (ou de l'absence de communication) entre les différentes cultures et sous-cultures et la dimension de la culture politique. Les différents courants du multiculturalisme surestiment le poids de la langue et de la culture tandis que les courants qui insistent sur la citoyenneté accordent un surpoids au politique.

Nos études sur le terrain montrent que des difficultés d'ordre politique général apparaissent dès que certaines de ces trois composantes font défaut ou sont en surpoids.

Illustrons notre démarche à l'aune de la réalité politico-culturelle suisse:

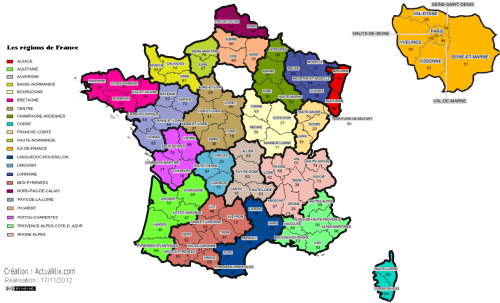

- La Suisse, environ 7 millions d'habitants, comprend quatre langues nationales (l’allemand, le français, l’italien et le romanche) et donc quatre communautés culturelles différentes. Celles-ci sont de taille très inégale, cela sans compter les communautés d'immigrés (20% environ de la population totale).

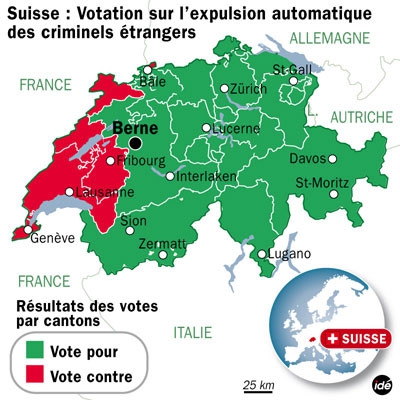

- Ce qui tient ensemble la Suisse, ce n'est pas le fait qu'une grande partie des Suisses connaissent deux, trois, voire quatre langues (les Suisses plurilingues sont moins nombreux qu’on ne le pense généralement ) et qu'ils peuvent ainsi communiquer aisément entre eux, mais le fait que tous les Suisses partagent une culture politique commune (notamment la démocratie directe, le fédéralisme et quelques autres traits importants qui seront rappelés sous peu). Le fort attachement des Suisses à la démocratie directe (initiative populaire et référendum) et au fédéralisme (autonomie régionale, cantonale et communale) constitue un lien puissant, beaucoup plus puissant que la communication entre les différentes communautés linguistiques et culturelles).

- c) La Suisse connaît toutefois un certain nombre de problèmes en lien avec son

plurilinguisme et son pluriculturalisme: précisément, le manque de communication entre ces différentes communautés et le manque d'intérêt de ces dernières les unes envers les autres. C’est le fameux adage "On se comprend bien parce qu'on ne se connaît pas".

Si ce "vivre les uns à côté des autres" pouvait suffire autrefois, à l'avenir une communication intercommunautaire plus marquée pourrait bien devenir une nécessité. La situation suisse vérifie d'emblée l'inadéquation d'oppositions tranchées du genre multiculturalisme/citoyenneté; différences culturelles/assimilation. Elle fait aussi ressortir l'origine des difficultés qui interviennent lorsqu'on prône, par exemple, la seule différence culturelle au détriment de l'intégration politique. Plus généralement, nos sociétés doivent retrouver des modes de pensée sociale et politique plus globales, qui relèvent du "à la fois" (à la fois la différence culturelle et l'intégration), plutôt que de régresser vers des oppositions manichéennes du type "ou bien ou bien" (ma langue, ma culture, ma communauté contre mon aliénation par votre assimilation ). La gestion politique suisse des différences culturelles internes (l'intégration dans le respect des différences culturelles) devrait pouvoir s'étendre aux communautés immigrées de Suisse, dans la mesure où les immigrés adoptent cette personnalité politique de base faite de démocratie directe et de fédéralisme. Il est connu que la nationalité suisse s'obtient plus difficilement que la nationalité française par exemple, et l'on ironise volontiers sur le parcours du combattant que représente cette naturalisation suisse. On peut toutefois se demander si ce n'est pas à cause de la grande diversité culturelle interne de la Suisse que l'obtention de la nationalité est plus longue et difficile.( Elle nécessite jusqu'à 12 ans de séjour).Si la diversité culturelle constitue une grande richesse, elle peut aussi augmenter la fragilité de l'unité. On veut avoir l’assurance que les futurs naturalisés ont bien intégré cette personnalité politico-culturelle de base qui maintient l'unité du pays. Relevons par ailleurs que la démocratie directe (participation effective des citoyens et la vie politique quotidienne) et le fédéralisme (forte autonomie locale et décentralisation) constituent des valeurs de plus en plus prisées et même exigées à l’heure actuelle dans nos sociétés européennes (des sondages montrent par exemple que près de 80% des Français aimeraient connaître certaines formes de démocratie directe relevant de la pratique référendaire). Si le temps nécessaire à l'acquisition de la nationalité suisse est longue, on peut signaler que les étrangers naturalisés peuvent, en revanche, garder leur nationalité d'origine et devenir ainsi binationaux, contrairement à d'autres pays où cela est impossible mais où la durée nécessaire à la naturalisation est plus courte. Cette particularité s'avère finalement cohérente avec la politique générale d'unité dans la diversité. Elle montre l'insistance à la fois sur l'unité (long délai nécessaire pour acquérir la personnalité politique de base suisse) et sur la diversité (respect des différences culturelles qui va jusqu'à admettre la binationalité).Un problème se pose alors, celui du droit de vote, que ce soit au niveau local, cantonal ou national, des étrangers établis depuis un certain nombre d’années. La dimension politique de la vie sociale suisse étant particulièrement importante (nombreux référendums et initiatives populaires), tant au niveau local, régional que national, il s'avère que la vie politique quotidienne devient elle-même un important facteur d'intégration sociale.

La participation aux multiples discussions publiques autour des référendums et des initiatives populaires génère une vie sociale intense. Autrement dit, l'octroi de droits politiques, même partiels et sectoriels aux immigrés, favoriserait et accélérerait leur intégration sociale.

La participation aux multiples discussions publiques autour des référendums et des initiatives populaires génère une vie sociale intense. Autrement dit, l'octroi de droits politiques, même partiels et sectoriels aux immigrés, favoriserait et accélérerait leur intégration sociale.

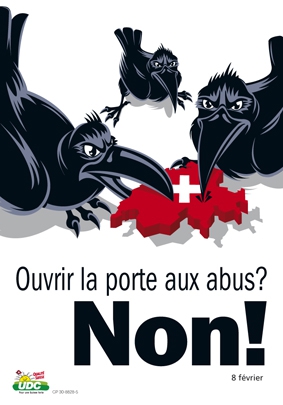

Mais en démocratie directe, c'est le peuple qui a le dernier mot et en Suisse comme dans d'autres pays, les droits politiques des immigrés rencontrent régulièrement l'opposition de la majorité de la population. Sur ce point, il faut donc laisser du temps au temps et compter sur la discussion publique pour faire avancer les choses. Toutefois, fédéralisme oblige, certains cantons et communes ( le canton de Neuchâtel et du Jura notamment) connaissent déjà depuis longtemps le droit de vote des immigrés. Ce sont souvent ces expériences locales, concrètes et positives, qui font avancer le débat public plus général. Si cette démarche est bien sûr lente, "lentement mais sûrement" dit-on en Suisse, elle comporte néanmoins un aspect positif; elle évite les effets pervers que pourrait entraîner ailleurs un décret gouvernemental imposant le droit de vote des étrangers contre l'avis d'une population majoritairement hostile. La discussion publique et l'argumentation contradictoire constituent l'un des moteurs de la démocratie directe et la clef de solutions longuement mûries.

D'autres traits, dont on parle moins, vont de pair avec ce système politique2). L'attachement des Suisse à l'indépendance et à la neutralité (bien que relatives) a certainement partie liée avec le pluricultualisme. Si la Suisse a réussi à faire de sa diversité une force (la fameuse unité dans la diversité, les diversités qui renforcent l'unité), cela a pourtant pris du temps et n’a été atteint que progressivement. En effet, les trois principales communautés linguistiques de Suisses sont liées par leur langue aux pays voisins (la Suisse allemande à l'Allemagne, la Suisse romande à la France et la Suisse italienne à l'Italie). Une telle situation comporte une certaine fragilité puisque malgré des langues et des traits culturels communs avec les pays frontière, ces trois communautés se sont associées avec des communautés d'autres langues plutôt qu'avec leur "Hinterland" naturel. Il est donc clair que suivant les époques et la nature des tensions internationales, notamment entres les pays frontières (France, Allemagne, Italie, Autriche), cette mosaïque pouvait devenir très fragile et constituer une force centrifuge en ce sens que chaque communauté linguistique aurait pu être tentée de prendre fait et cause pour le pays étranger dont elle partage la langue et la culture. Cela explique le long travail mental, politique et historique qui a été nécessaire pour parvenir à cette volonté d'indépendance et de neutralité par rapport à l'extérieur ainsi que la difficulté de relativiser aujourd’hui cette volonté. Ce système de représentations sociales et politiques, que certains appellent aujourd'hui "repli sur soi", est aussi à l'origine de la difficulté qu'ont certains Suisses à envisager, subitement, une entrée dans l'Union européenne, même si la Suisse est très profondément européenne par ses valeurs et sa culture.

La subsidiarité va de pair avec le fédéralisme et peut se résumer en une formule également fameuse: "Ce que les communes peuvent faire, le canton ne doit pas le faire, ce que les cantons peuvent faire, la Confédération ne doit pas le faire". L'on pourrait ajouter, du point de vue des Suisses qui sont favorables à une entrée conditionnelle dans l'Union européenne: ce que chaque pays peut faire, l'Union européenne ne doit pas le faire.

Le fédéralisme et le principe de subsidiarité sont, eux aussi, liés à la très grande diversité et hétérogénéité culturelle et politique de la Suisse, hétérogénéité que l'on retrouve à l'intérieur des cantons, suivant les régions et les communes. Ainsi, voit-on des cantons appliquer des politiques linguistiques très différentes et des communes, à l'intérieur d'un même canton, mettre en pratique des politiques scolaires fort variables. Ce respect fondamental de chaque entité particulière (ce principe souffre bien sûr des exceptions mais il s'agit bien d'un principe d'organisation général et qui est inimaginable dans un pays fortement centralisé) est la condition d'un minimum de consensus, un autre trait constitutif de la réalité politico-culturelle suisse.

Ces différents traits sont liés entre eux, ils s'appellent les uns les autres, ils forment un système, une totalité spécifique. Le consensus est indissociable du fédéralisme et suppose de longues et larges procédures de consultation de tous les principaux acteurs sociaux et politiques concernés par une décision. En Suisse, il est inimaginable de gouverner par décret. Cette politique de consultation généralisée est elle-même liée à la démocratie directe: en consultant le plus d'acteurs possible, on peut éviter un référendum. Le fait de tenir compte des avis les plus différents et opposés débouche, après des discussions généralisées (aspect participatif), sur des compromis et le pragmatisme. La volonté de trouver une solution convenant au plus grand nombre évite la polarisation sur des positions idéologiques tranchées. Le consensus et le pragmatisme sont incompatibles avec la défense de principes idéologiques a priori. L'attitude pragmatique vise toujours des solutions concrètes. On part du principe qu'il y a toujours une solution à un problème, même difficile et délicat, et l'on mettra le temps nécessaire pour la trouver, même si ce temps est long, trop long pour certains. Parfois, on finit même par espérer que le temps résoudra de lui-même un problème. La démocratie directe, ou semi-directe, suppose ensuite une conception active de la citoyenneté, même si tout électeur ne participe pas à toutes les élections, votations populaires et autres pratiques référendaires. Nombre de critiques du système relèvent les taux d'abstention parfois élevés. C'est la possibilité qu'a chaque citoyen de participer très largement au système politique qui nous semble important, plus que la participation elle-même, possibilité qui va aussi dans le sens du désir généralisé de participation propre au Zeitgeist politique de note époque. Si certains citoyens s'abstiennent, d'autres en font davantage que la normale. C'est alors l'esprit de milice, qui est autre chose que le goût pour la vie associative en général (très poussé aussi en Suisse). Il s'agit de la participation bénévole de nombre de citoyens qui s'engagent dans un esprit d'ouverture et de dialogue à participer à nombre d'activités collectives de réflexion, de discussion et d'élaboration de propositions en vue de trouver des solutions aux grands défis de la société et d’aider ainsi les autorités dans leur tâche. Dans d'autres pays, ces bénévoles deviendraient des chargés de mission, des personnes engagées professionnellement et rémunérées comme telles. Ces citoyens de milice peuvent être membres de plusieurs commissions, groupes de travail, groupes de réflexion, etc. sans jamais être engagés à titre professionnel. L'absence de rémunération ou le simple dédommagement des frais courants n'excluent pas, en revanche, des retombées symboliques pouvant favoriser une carrière politique ou autre, ou encore la nomination à une responsabilité prestigieuse. En lien avec l'esprit de milice, on peut signaler la modestie du faste qui entoure les autorités politiques du pays. A défaut d’être toujours populaire, l'autorité politique a le souci de ne pas être coupée du peuple, malgré la difficulté de l’exercice. La démocratie directe l'y oblige d’ailleurs. Certaines anecdotes illustrent cette réalité: le fait, par exemple,. que les Conseillers fédéraux (les membres du gouvernement fédéral) peuvent parfaitement prendre le bus ou le train avec Madame et Monsieur Tout-le-Monde et cela sans être accompagnés de gardes du corps. Il ne s’agit pas d’une légende.

Ces différents traits sont liés entre eux, ils s'appellent les uns les autres, ils forment un système, une totalité spécifique. Le consensus est indissociable du fédéralisme et suppose de longues et larges procédures de consultation de tous les principaux acteurs sociaux et politiques concernés par une décision. En Suisse, il est inimaginable de gouverner par décret. Cette politique de consultation généralisée est elle-même liée à la démocratie directe: en consultant le plus d'acteurs possible, on peut éviter un référendum. Le fait de tenir compte des avis les plus différents et opposés débouche, après des discussions généralisées (aspect participatif), sur des compromis et le pragmatisme. La volonté de trouver une solution convenant au plus grand nombre évite la polarisation sur des positions idéologiques tranchées. Le consensus et le pragmatisme sont incompatibles avec la défense de principes idéologiques a priori. L'attitude pragmatique vise toujours des solutions concrètes. On part du principe qu'il y a toujours une solution à un problème, même difficile et délicat, et l'on mettra le temps nécessaire pour la trouver, même si ce temps est long, trop long pour certains. Parfois, on finit même par espérer que le temps résoudra de lui-même un problème. La démocratie directe, ou semi-directe, suppose ensuite une conception active de la citoyenneté, même si tout électeur ne participe pas à toutes les élections, votations populaires et autres pratiques référendaires. Nombre de critiques du système relèvent les taux d'abstention parfois élevés. C'est la possibilité qu'a chaque citoyen de participer très largement au système politique qui nous semble important, plus que la participation elle-même, possibilité qui va aussi dans le sens du désir généralisé de participation propre au Zeitgeist politique de note époque. Si certains citoyens s'abstiennent, d'autres en font davantage que la normale. C'est alors l'esprit de milice, qui est autre chose que le goût pour la vie associative en général (très poussé aussi en Suisse). Il s'agit de la participation bénévole de nombre de citoyens qui s'engagent dans un esprit d'ouverture et de dialogue à participer à nombre d'activités collectives de réflexion, de discussion et d'élaboration de propositions en vue de trouver des solutions aux grands défis de la société et d’aider ainsi les autorités dans leur tâche. Dans d'autres pays, ces bénévoles deviendraient des chargés de mission, des personnes engagées professionnellement et rémunérées comme telles. Ces citoyens de milice peuvent être membres de plusieurs commissions, groupes de travail, groupes de réflexion, etc. sans jamais être engagés à titre professionnel. L'absence de rémunération ou le simple dédommagement des frais courants n'excluent pas, en revanche, des retombées symboliques pouvant favoriser une carrière politique ou autre, ou encore la nomination à une responsabilité prestigieuse. En lien avec l'esprit de milice, on peut signaler la modestie du faste qui entoure les autorités politiques du pays. A défaut d’être toujours populaire, l'autorité politique a le souci de ne pas être coupée du peuple, malgré la difficulté de l’exercice. La démocratie directe l'y oblige d’ailleurs. Certaines anecdotes illustrent cette réalité: le fait, par exemple,. que les Conseillers fédéraux (les membres du gouvernement fédéral) peuvent parfaitement prendre le bus ou le train avec Madame et Monsieur Tout-le-Monde et cela sans être accompagnés de gardes du corps. Il ne s’agit pas d’une légende.

Si le peuple peut désavouer les autorités politique lors de telle ou telle votation populaire, cela ne signifie nullement un rejet général de ces mêmes autorités, ni ne suppose une démission de tel ou tel membre du gouvernement. Le peuple peut réellement contrôler les autorités, obliger ces dernières à tenir compte de lui, trop selon certains technocratiques pressés mais peu conscients des effets pervers qu'aurait un changement profond de ce système politique. Nous ne disons pas cela par conservatisme (le système politique s'est d'ailleurs constamment autocorrigé et cela avec l'approbation du peuple) mais en fonction d'une appréhension globale de ce système politique et de l'analyse de ses effets manifestes et latents . Il s'agit bien d'un phénomène social et politique total et dont les caractéristiques et les conséquences n'ont de loin pas encore été toutes mises au jour.

Plus généralement, parmi les acquis de la démocratie semi-directe suisse (initiatives populaires nécessitant la signature de 100.000 citoyens et les référendums de 50.000 signatures), on retiendra encore qu'elle a permis le développement progressif d'une volonté populaire réfléchie et qu’elle a contribué au développement de valeurs telles que la tolérance (par opposition à l'intransigeance idéologique), le respect des autres (des autres langues, cultures, religions, partis etc.) et le bon sens. Ce qui ailleurs peut entraîner la désintégration (la présence de plusieurs langues, ethnies, religions, cultures, etc.) a été ici retourné en une force d'intégration. Cette personnalité politique de base rappelle, en ces périodes ethniquement troublées, que la destruction réciproque entre ethnies, langues, cultures et religions différentes n'est pas inéluctable.

La présentation synthétique ci-dessus devrait nous permettre de montrer que la cohabitation interculturelle propre à la Suisse dont il va être question maintenant ne peut être adéquatement saisie si elle n'est pas mise en relation avec les spécificités de cette culture politique, et que les problèmes de cohabitation interculturelle ne sont jamais des problèmes purement linguistiques ou culturels mais des problèmes fondamentalement politiques.

Contrairement à d'autres pays plurilingues, comme le Canada et la Belgique par exemple, qui ont une politique linguistique très développée et complexe, ce qui frappe nombre d'observateurs à propos de la Suisse, c'est l'absence d'une telle législation linguistique détaillée[2]. Un seul et bref article de la Constitution fédérale, l'art. 116,qui vient d'être modifié le 10 mars 1996, tient lieu de politique linguistique. Voici sa teneur en quatre points:

- Les langues nationales de la Suisse sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.

- La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

- La Confédération soutient des mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde et la promotion des langues romanche et italienne.

- Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les citoyens romanches. Les détails sont réglés par la loi.

La brièveté de cet article indique que la politique linguistique de la Suisse est essentiellement informelle, non écrite, pragmatique, le résultat d'une longue tradition de pratiques informelles patiemment élaborées sur la base de cas problématiques et d'expériences concrètes.

L'ensemble de ces pratiques informelles sont toutefois déterminées par un principe général, également non écrit, qui est le principe de la territorialité (par opposition au principe de la liberté de la langue). L'image de la Suisse plurilingue ne signifie pas que l'on parle indifféremment toutes les langues nationales dans chaque communauté linguistique ou encore que la plupart des Suisses sont plurilingues. A chaque territoire sa langue (l'allemand en Suisse allemande, le français en Suisse romande, etc.). L’application de ce principe de la territorialité a pour but d'éviter un déplacement des frontières linguistiques et de maintenir l'homogénéité des différentes régions linguistiques. L'application du principe de la territorialité implique une politique claire d'intégration et même d'assimilation des migrants internes: un Suisse allemand qui s'établit en Suisse francophone doit scolariser ses enfants en français et ne peut pas revendiquer un enseignement en allemand pour ses enfants, en vertu du fait que le pays est plurilingue. En bref, chaque région linguistique n'a qu'une langue officielle (exception faite des cantons plurilingues). Mais le principe de la territorialité n'empêche pas l'apprentissage des autres langues nationales dans chacune des régions linguistiques. Des efforts considérables sont même faits dans ce sens.

L'attachement au principe de la territorialité tient à une autre raison : c'est l'inégale importance numérique des différentes communautés linguistiques nationales. La population suisse (sans les 20% d’étrangers), se répartit de la manière suivante (recensement fédéral de 1990): allemand 73,4% (4.131.027 hab.) ; français 20,5% (1.155.683 hab.); italien 4% (229.000 hab.); romanche 0,7% (38.454 hab.); autres langues: l,3% (74.002 hab.)

Du fait de cette seule disproportion numérique, les Alémaniques sont beaucoup plus nombreux à s'être établis dans les trois autres régions linguistiques que l'inverse. Les données chiffrées sont les suivantes: sur l'ensemble de la population suisse établie en Suisse allemande, les francophones représentent 1,6% , les italophones 0,7% et les Romanches 0,4% tandis que les proportions de Suisses allemands établis en Suisse romande représentent 7,4%; en Suisse italophone 11,3% et en Suisse rhéto-romanche 20,8%. La présence alémanique se fait d’autant plus sentir qu’une communauté est minoritaire. Ainsi, parle-t-on du danger de "germanisation" en Suisse rhéto-romanche et italophone, mais guère en Suisse romande. Le principe de la territorialité peut cependant comporter des effets pervers (dans les Grisons, certaines communes comptaient une telle proportion de germanophones immigrés qu'au nom de ce même principe de la territorialité, les communes sont devenues à la longue majoritairement alémaniques et par la suite, au moyen de l'autonomie communale elle-même, de langue officielle allemande). Mais sans une application relativement stricte de ce principe dans la longue durée, la Suisse plurilingue actuelle n'existerait peut-être déjà plus. Si les enfants de tous les Suisses alémaniques ayant émigré vers les autres régions linguistiques de Suisse avaient pu être scolarisés en allemand, la proportion des Suisses de langue allemande serait encore beaucoup plus importante à l'heure actuelle. Il faut cependant souligner que les Alémaniques n'ont aucune visée hégémonique ou impérialiste sur les autres régions linguistiques, bien au contraire. Le problème provient uniquement de leur considérable surnombre par rapport aux autres communautés linguistiques. Bien que grand et large majoritaire national, les Alémaniques ont une capacité assez exceptionnelle d'intégration et d'assimilation. Les Alémaniques qui émigrent dans une autre région linguistique du pays s'assimilent très vite, au point de chercher parfois à gommer les traces de leur origine linguistique. Ils chercheront par exemple à faire disparaître activement l'accent caractéristique qu'ils ont lorsqu'ils commencent à parler français. La proportion d'immigrés d'origine suisse alémanique établis en Suisse romande est beaucoup plus importante que le 7,4% susmentionné, précisément à cause de cette assimilation rapide. Ces 7,4% ne représentent que les immigrés les plus récents, ceux dont l'allemand est encore la langue la mieux maîtrisée.

Au sujet de la pratique du bilinguisme et du plurilinguisme dans la Suisse pluriculturelle, on peut dire, schématiquement, que les plus actifs en matière de plurilinguisme sont les plus minoritaires, soit les italophones et les Romanches, qui connaissent eux fréquemment deux, trois, voire quatre langues nationales, du moins pour ceux qui vivent au contact des autres communautés linguistiques nationales . Ce sont eux qui s'adaptent aux deux autres communautés majoritaires. En ce qui concerne les relations entre Alémaniques et Romands, en revanche, pendant longtemps les Alémaniques apprenaient et parlaient plus facilement le français que les Romands l'allemand. Mais les choses semblent être en train de changer: on voit poindre du côté alémanique une certaine exigence de réciprocité; les Alémaniques, surtout parmi les jeunes, trouvent que les Romands pourraient également faire un effort et parler un peu l'allemand, voire le suisse allemand, puisque la langue maternelle des Suisses allemands n'est pas l'allemand mais le dialecte alémanique. Les Suisses alémaniques apprennent l'allemand standard (le Hochdeutsch) surtout à partir du moment où ils vont à l'école. Ils deviennent bilingues (dialecte + allemand standard) avant même d'apprendre une deuxième langue nationale. D'autre part, en Suisse aussi, l'engouement pour l'anglais est de plus en plus marqué, quelle que soit la communauté linguistique nationale. On touche ainsi à un problème majeur auquel la Suisse sera de plus en plus confrontée: le manque de communication entre les différentes communautés linguistiques.

La définition de la situation et des problèmes de la Suisse en matière de relation et de cohabitation interculturelles varie suivant les acteurs sociaux et politiques et les divergences dans cette définition peuvent faire l'objet de vives polémiques.

Un premier souci des autorités est celui du romanche menacé de disparition. L’un des objectifs de la révision de l’art.116 sur les langues (le 1er mars 1996) visait précisément à renforcer cette langue en la faisant passer du statut de langue nationale à celui de langue officielle pour ce qui est des relations entre les Romanches et la Confédération. Cette mesure, à la fois symbolique et concrète, a été massivement approuvée par le peuple suisse, ce qui indique l’attachement des Suisses au quadrilinguisme, leur sympathie et leur soutien à la plus petite communauté linguistique du pays, (seulement 40.000 personnes). La disparition du romanche mettrait en cause une composante à la fois réelle, symbolique et mythique du pays. Un nombre insignifiant de Suisses qui ne sont pas Romanches de naissance parlent cette langue, ce qui ne les empêche pas d’avoir une grande sympathie et un profond attachement pour elle. L’italien, bien que fortement minoritaire aussi (4,1% de la population suisse) n’est, en revanche, nullement menacé car le Tessin possède son Hinterland: l’Italie. Le souci majeur des autorités constitue néanmoins les divergences qui semblent s’accentuer, on parle parfois de « fossé », entre la Suisse alémanique et la Suisse francophone. Au manque d’intérêt, de connaissance et de communication réciproques, s’ajoutent des divergences politiques sur des sujets aussi essentiels que l’adhésion à l’Union européenne, les relations internationales en général et différents sujets nationaux plus particuliers, liés par exemple à l’environnement, à l’écologie, aux transports, etc. Plus généralement, le sentiment d’appartenance communautaire est davantage marqué chez les Alémaniques que chez les Romands, sentiment renforcé par la spécificité dialectale du langage parlé par les Alémaniques. Face à ces différences culturelles et de mentalité entre communautés linguistiques nationales, les attitudes des différents acteurs de la société varient considérablement. La presse et les médias ont tendance à insister sur les divergences, à mettre en évidence les événements qui différencient plutôt que ceux qui lient malgré tout les différentes communautés. Après les votations populaires qui font apparaître ces différences de sensibilité entre communautés linguistiques, la dramatisation est de mise dans certains journaux: « La Suisse peut-elle exploser? ». « La Suisse peut-elle voler en éclats », etc.

Sur des sujets aussi émotifs que celui de l’avenir du pays, il n’existe pas de discours ni de représentation uniques. D’un côté, on trouve ceux qui dramatisent, de l’autre ceux qui minimisent. Ces derniers insisteront sur les capacités d’absorption des conflits du système politique. Un sujet comme celui de l’adhésion à l’Union européenne divise et renforce l’opposition et la stéréotypisation réciproques entre Alémaniques et Romands notamment, mais il est tout aussi vrai que jamais un problème considéré comme fondamental n’a été résolu en un tournemain. C’est l’espace public, foncièrement délibératif, qui doit, par le débat et la discussion contradictoires, même virulents, amener peu à peu à un consensus minimal. Aucun système politique n’exige sans doute autant de temps pour résoudre certains problèmes, c’est pourquoi ce système politique doit être apprécié en fonction de la longue durée et non en termes de « coups médiatiques ».

Notre propre point de vue à propos de l’avenir de la Suisse n’est ni béatement optimiste ni catastrophiste mais volontariste, fonction d’un projet de société exigeant et qui nous semble adapté à l’évolution générale actuelle. Ce ne sont pas des réformes institutionnelles (voir les nouveaux projets de réforme de la Constitution fédérale dont certains semblent attendre comme des miracles) mais une meilleure mise à profit et une utilisation volontariste de l’ensemble des possibilités politico-culturelles du système politique et du pluriculturalisme suisses qui pourraient apporter des éléments de réponse aux grands défis de notre époque. Prenons l’exemple du problème des rapports entre les différentes communautés linguistiques. Il y a quelque temps encore, la Suisse pouvait parfaitement fonctionner avec des communautés linguistiques juxtaposées, sans communication poussée ni liens intenses et durables entre elles. Aujourd’hui, une telle communication plus poussée semble, en revanche, devenir une nécessité. Les autorités le pensent également puisque le point 3 du nouvel article constitutionnel sur les langues (art. 116) le prévoit explicitement (« La Confédération et les cantons encouragent la compréhension ou les échanges entre les communautés linguistiques »).

Pour se comprendre et échanger il faut pouvoir communiquer, et pour communiquer il faut connaître la langue de l’autre ou du moins la comprendre à défaut de la parler. Il s’agit d’ailleurs là d’un mode de communication courant entre les élites helvétiques des différentes communautés linguistiques: chacun parle dans sa langue et est censé comprendre passivement celles des autres, ou du moins celles des plus grandes communautés linguistiques. Il serait en effet difficile d’attendre d’une grande partie des Suisses qu’ils comprennent, même passivement, le romanche (cela d’autant plus qu’il existe à côté de « l’inter-romanche » nouvellement créé (le rumantsch grisun), cinq dialectes romanches différents parmi les 40.000 personnes dont c’est la langue principale.

On saisit ainsi quelques problèmes majeurs de la Suisse actuelle, que l’on ne peut que caricaturer, tant chaque aspect comporte toujours de multiples nuances, variations et cas particuliers, sans oublier que la définition de ces problèmes varie encore fortement d’une communauté linguistique à une autre. Prenons l’exemple de la communication entre Alémaniques et Romands. Du point de vue des Romands, les difficultés de communication avec les Alémaniques sont dues au fait que ces derniers parlent un dialecte (langue essentiellement orale) et non la langue allemande standard (orale et écrite) telle qu’on l’apprend à l’école et qu’elle s’écrit. Ainsi dira-t-on en Romandie que l’apprentissage de l’allemand ne sert à rien puisque les Alémaniques préfèrent parler le dialecte et n’aiment pas la langue allemande standard. Il est vrai que ces derniers ne se sentent pas toujours à l’aise en allemand standard, car ce n’est pas leur langue maternelle et d’autre part les Alémaniques sont très attachés à leurs dialectes. De plus, dit-on du côté romand, même si on voulait apprendre le dialecte alémanique (le Schwyzerdütsch), lequel faudrait-il choisir puisqu’il y en a plusieurs? En réalité, il s’agit là d’un prétexte car les Alémaniques parlant des dialectes différents peuvent parfaitement se comprendre moyennant certains mécanismes d’adaptation rodés depuis longtemps (on laisse tomber certains termes trop idiomatiques et l’on atténue les phénomènes de prononciation trop singuliers).

En réalité, la raison de la faible pratique que ce soit de l’allemand standard ou du dialecte alémanique parmi les Romands provient de l’image négative que ces derniers ont de la langue du majoritaire, voire des majoritaires eux-mêmes. Il y a bien sûr des exceptions mais d’une manière générale, à l’école déjà, les enfants francophones n’aiment pas l’allemand et ont beaucoup de préjugés négatifs aussi bien envers cette langue qu’envers les individus qui la parlent. Les moyens financiers investis par chaque communauté linguistique, dans l’éducation, pour l’apprentissage de la deuxième langue nationale, sont pourtant énormes. Les résultats sont faibles à cause de cette image et représentation sociale négatives, et l’on sait que l’on n’apprend que difficilement une langue lorsqu’on en a une image négative. Il faudrait donc changer cette image, démonter les stéréotypes et s’intéresser à la mentalité, à la manière de vivre, à la sous-culture (réellement différente) de l’autre, plutôt que la stigmatiser et s’en moquer. Cela paraît d’une logique implacable mais changer les mentalités n’est pas chose facile. Malgré tout, les situations semblent évoluer peu à peu, et le dévouement et l’imagination de nombre d’enseignants de langue seconde sont remarquables.

Les Romands signalent volontiers que s’ils disent quelques mots en allemand standard à des Alémaniques, ces derniers préfèrent répondre en français plutôt que de parler en allemand standard. Cela est encore en partie vrai mais cette adaptation du majoritaire au minoritaire commence elle aussi à changer puisque nombre d’Alémaniques s’intéressent plus à l’anglais qu’au français, et qu’ils trouvent donc de plus en plus que les Romands pourraient aussi faire un effort et apprendre un peu le dialecte alémanique. A ce moment-là c’est le tollé, car certains francophones considèrent qu’ apprendre le dialecte alémanique serait comme une trahison envers la langue française et une soumission au majoritaire alémanique et à sa langue (qui, en plus, pour certains Romands, n’en serait pas une, de langue!). En fait, on sait aujourd’hui que tout apprentissage d’une autre langue constitue une ouverture incomparable sans nuire à la langue maternelle et dans le cas présent, les francophones défendraient peut-être encore mieux leur propre langue, identité et spécificité en s’exprimant de temps en temps en allemand, voire en dialecte, en présence d’ Alémaniques. Soyons précis, puisque nous marchons sur des charbons ardents, il ne s’agirait aucunement d’adaptation unilatérale mais de comportements symboliques ayant une signification et une portée considérables. En ne prononçant que quelques mots en allemand, voire en dialecte alémanique, les Romands montreraient qu’ils ont de la considération pour les Alémaniques, pour leur identité, leur langue, leur mentalité, et non du rejet, voire du mépris. Les Alémaniques sont très sensibles à ce genre de comportements plus ouverts. Quelques mots seulement pourraient changer du tout au tout la nature de ces rapports intercommunautaires. Nous l’avons vérifié empiriquement à de nombreuses reprises dans nos travaux de recherche. Mais proposer de telles mesures, aussi symboliques soient-elles, est déjà de trop pour certains francophones, pour les plus intransigeants qui voient partout mais à tort un danger de germanisation de la Suisse. Pour avoir proposé de telles mesures symboliques au niveau national et qui sont d’ailleurs couramment appliquées à la frontière des langues où Alémaniques et Romands vivent mélangés, nous avons été traité de « collaborateurs » par un ancien membre du gouvernement du canton, pourtant bilingue et frontière de Fribourg (« le combat linguistique a ses collaborateurs complaisants et ses résistants héroïques », journal « La Liberté », 5 sept. 1992).

On saisit la charge émotive du sujet alors que notre proposition peut sembler des plus évidentes. Autre phénomène surprenant de nature linguistique dans un pays plurilingue: les écoles bilingues. Sachant précisément les difficultés d’un apprentissage purement scolaire et traditionnel des langues, de nombreux pays s’orientent de plus en plus vers les écoles bilingues. Au lieu d’apprendre une autre langue uniquement lors de cours de langue, on enseigne donc certaines matières scolaires générales (mathématiques, gymnastique, géographie , histoire, etc.) dans la langue étrangère afin d’acquérir cette dernière en la pratiquent et en l’appliquant . Sans entrer dans les détails et les variantes de cette pédagogie, il est établi que cette dernière s’avère très efficace, attirante même. La Suisse serait bien placée pour mettre davantage à profit les remarquables acquis de la scolarisation bilingue, cela d’autant plus que dans chaque communauté linguistique sont présents des membres des autres communautés linguistiques qui pourraient faciliter la mise en pratique de tels enseignements bilingues, voire plurilingues, en servant d’intermédiaires. Paradoxalement, la Suisse est aujourd’hui en retard en matière d’enseignement bilingue, même par rapport à des pays traditionnellement unilingues. Elle ne profite guère des atouts exceptionnels et considérables de son plurilinguisme. Le dynamisme innovateur n’arrive pas à avoir raison des pesanteurs éducationnelles traditionnelles ainsi que des peurs et préjugés intercommunautaires ancestraux. La capacité des individus à se déplacer professionnellement, à changer de lieu, de région, voire de communauté linguistique, est aujourd’hui prônée par tout le monde mais on n’y prépare guère les individus. Les autorités et les parents de la Suisse plurilingue se verront-ils reprocher par leurs enfants de les avoir empêché d’apprendre efficacement et sans préjugés les autres langues? Il existe certes quelques écoles bilingues en Suisse mais elles sont souvent privées et coûtent cher. Seule une petite minorité privilégiée sera-t-elle réellement plurilingue? En fait, il s’agirait de généraliser l’enseignement bilingue dans l’école publique, afin de faciliter les échanges, la mobilité professionnelle et la communication interculturelle en général. L’apprentissage des langues deviendrait non plus rebutant mais passionnant. Cela serait possible sans beaucoup de moyens financiers supplémentaires étant donné les compétences à disposition, et éviterait surtout la dépense en vain de sommes considérables comme cela est fait actuellement. Il ne suffit plus de se donner bonne conscience en prônant théoriquement l’apprentissage des langue; il faut viser l’efficacité, efficacité qui permettrait simultanément une vie sociale plus intense, une communication interculturelle d’actualité et une ouverture d’esprit tant prônée, elle aussi.

Et l’anglais? Il s’agit d’un autre problème faisant l’objet de discussions innombrables et infinies, en Suisse aussi. Continuons avec l’exemple des relations entre Alémaniques et Romands. On voit de plus en plus poindre la demande de pouvoir apprendre l’anglais comme seconde langue, à la place d’une deuxième langue nationale (à la place de l’allemand pour les Romands et du français pour les Alémaniques). Argument avancé: son utilité serait plus grande, son usage plus large et son apprentissage plus aisé; pour terminer, les Suisses communiqueraient entre eux en anglais lors des contacts intercommunautaires au lieu d’apprendre les langues nationales.

Le problème est clairement politique et notre choix l’est tout autant. Oui à l’anglais mais après une seconde langue nationale, cela d’autant plus que l’on sait que l’apprentissage d’une langue étrangère prépare et facilite l’apprentissage d’autres langues. Politique, le problème l’est car il en va carrément de la survie de la société pluriculturelle et plurilingue suisse. Avec l’hypothèse de l’anglais comme seconde langue apprise à l’école, la logique de la séparation risquerait de l’emporter sur la logique de l’unité dans la diversité, si longuement et chèrement acquise. En effet, l’on n’invente pas du jour au lendemain un facteur d’union nouveau entre des communautés linguistiques et culturelles différentes et à qui il a fallu des décennies, voire des siècles, pour trouver des modalités originales de cohabitation et de communication interculturelles[3].

Le modèle interculturel suisse est un modèle volontariste; il ne va pas de soi et ne se perpétuera pas automatiquement. Il suppose une volonté politique collective et doit être constamment activé, pratiqué, reconstruit et développé par des citoyens volontaires, actifs et décidés. De nos jours, la cohabitation séparée ne suffit plus, il faut un intérêt pour l'Autre, pour les Autres, intérêt qui va à l'encontre de la force des préjugés, des stéréotypes négatifs et des stigmatisations caricaturales.

Même s’il n’est ni parfait ni exportable, le modèle suisse nous semble mériter de continuer à exister, surtout à une époque où une logique diamétralement opposée, celle de l’exclusion de l’Autre et de la purification ethnique, se répand si vite qu’elle va finir par paraître inéluctable.

Pour illustrer un peu plus en détail la culture de l’interculturel et le savoir-faire intercommunautaire développés en Suisse, nous allons nous référer brièvement à l’une ou l’autre des multiples situations concrètes de contacts interculturels que nous avons observées sur le terrain pendant de nombreuses années dans le cadre de notre Groupe de recherche interdisciplinaire sur le pluriculturalisme.

Illustrons d’une autre manière le fait, fondamental pour nous, que la diversification culturelle de nos sociétés est également liée à des changements politiques profonds, à une modification des critères de nos comportements politiques et de nos sensibilités collectives. Certains de ces critères autrefois secondaires sont devenus plus importants, voire prioritaires, tandis que d’autres, déterminants il y a peu encore, sont devenus secondaires. Parmi les premiers critères, on peut citer précisément l’attachement à la langue, à l’identité culturelle et ethnique, au local, au régional, au territorial. Ces critères sont plus marqués chez un groupe social qui cherche à se définir comme minoritaire sur une base linguistique, ethnique ou régionale et à être perçu comme tel par les autres acteurs sociaux et politiques. L’insistance sur ces nouveaux critères a relégué au second plan, dans ces situations, des critères plus traditionnels comme les oppositions de classe et les oppositions idéologiques du genre gauche/droite. Dans le canton bilingue et frontière de Fribourg, (2/3 de francophones et 1/3 de germanophones) l’art.21 de la Constitution cantonale (la politique linguistique relève principalement des cantons en Suisse) relatif aux langues et qui prévoyait une certaine prééminence du français sur l’allemand (la version française faisait foi) n’avait guère posé de problèmes pendant des décennies. Mais, à partir des années 1960, cette prééminence du français a subitement été considérée comme vexatoire et humiliante par les minoritaires alémaniques (dans le canton de Fribourg, les Alémaniques, majoritaires au niveau national, sont minoritaires ). Ce changement d’attitude des Alémaniques ayant commencé à se définir comme MINORITAIRES est à mettre en relation avec le changement des critères du comportement social et politique susmentionné. Plus généralement, on peut distinguer 3 phases historiques dans les relations entre les deux communautés linguistiques fribourgeoises.

- a) Une première phase qui va jusque vers les années 1950-1960 et qui se caractérise par l’adaptation unilatérale et volontaire des Alémaniques à la langue du majoritaire francophone. Le français est la référence, plus prestigieuse, à laquelle on s’adapte, au point où les Alémaniques ont même honte de leur dialecte alémanique maternel.

- b) A partir des années 1960, le bouleversement est complet: les Alémaniques minoritaires entrent dans une phase d’affirmation et de revendication identitaires générale et systématique (comme d’autre minorités nationales, linguistiques et ethniques dans d’autres régions du pays et du monde). Il s’agit bien d’un phénomène social et politique général et non d’une revendication purement locale. Cela, c’est nous, les sciences sociales, qui le disons. En revanche, les acteurs concernés vivaient les réalités tout autrement. Ainsi, les francophones majoritaires, brusquement remis en cause par des minoritaires jusque-là si conciliants et prêts à s’adapter, n’ont pas fait, dès le début, une lecture politique du phénomène. Ils ont procédé à une psychologisation, attribuant les revendications des Alémaniques à « leurs traits de caractère » (« esprit insatisfait et toujours revendicateur », etc.). La langue et la culture des Alémaniques n’étaient pas vraiment reconnues comme telles et une véritable « francisation » s’était mise en place (même les futures institutrices alémaniques qui allaient ensuite enseigner en allemand dans les communes et districts alémaniques du canton de Fribourg devaient faire leurs études en français). Cette psychologisation, vexatoire pour les Alémaniques, passés de l’adaptation à l’affirmation, a eu pour effet de crisper les relations entre les deux communautés. Le majoritaire a mis du temps à comprendre que derrière des revendications, à l’origine effectivement très spécifiques, partielles et sectorielles, (revendications sur la dénomination des noms de rues, de lieux, demande de bilinguisation généralisée, etc.), se cachait la naissance d’un véritable mouvement social et politique à base linguistique et culturelle.

D’autre part, même si les Alémaniques sont majoritaires au niveau national, il devenait intenable pour les francophones de leur refuser au niveau cantonal les droits que ces mêmes francophones revendiquent comme minorité au niveau national.

- c) A l’heure actuelle, au moment où les Alémaniques ont obtenu, après des décennies de lutte, d’insistance et de persévérance, satisfaction sur un très grand nombre de discriminations, s’ouvre une troisième phase des rapports intercommunautaires, faite pour l’instant d’incertitude mais dont l’issue va dépendre pour beaucoup de la disposition et de la volonté des acteurs en présence: ou bien chaque communauté linguistique va de plus en plus son propre chemin, dans le sens d’un « séparatisme soft », ou bien le canton de Fribourg profite de sa situation privilégiée de canton bilingue pour faire fructifier cette coprésence de deux langues et cultures et pour les faire communiquer davantage. Cela n’ira pas non plus de soi et ne pourra qu’être fonction d’un projet politique volontariste. Chaque communauté ayant maintenant son identité, elles seraient en principe bien placées pour communiquer davantage entre elles et cela d’autant mieux qu’elles ont par ailleurs une culture politique

Le canton de Fribourg comme celui par exemple du Valais, également bilingue et avec des proportions linguistiques semblables (1/3 de germanophones et 2/3 de francophones), ont la chance de posséder une longue tradition de culture de l’interculturel et de savoir-faire intercommunautaire grâce à la coprésence historique des deux principales langues et cultures nationales. Les deux cantons, situés à la frontière nationale des langues, comptent un certain nombre de communes comportant une part variable de l’une et l’autre communauté linguistique. Ils constituent de véritables laboratoires de l’interculturel, illustrant dans le réel et en acte ce que peut devenir la vie intercommunautaire lorsque deux communautés linguistiques et culturelles sont en présence dans des proportions, des situations et des contextes très variables. L’expérimentation interculturelle se fait sous nos yeux, sans expérimentateur, et cela depuis de nombreuses décennies, voire des siècles.

La grande variété des situations auxquelles a donné lieu l’attitude pragmatique dans la gestion des rapports intercommunautaires s’explique aussi par un facteur comme celui de l’autonomie cantonale et de l’autonomie communale (possibilité de rencontrer des modèles de rapports interculturels fort variables, même dans des communes proches ou voisines et ayant une composition intercommunautaire semblable) puisque chaque commune peut définir de manière relativement autonome sa politique linguistique et scolaire).

Ce savoir-faire intercommunautaire qui s’est développé à la frontière des langues est pourtant encore très peu étudié et connu, même par la population suisse. On retrouve la différence entre la définition politique et journalistique de la question des langues (souvent dramatisée, spectacularisée et peinte comme si la Suisse était au bord de l’éclatement) et le tableau que peuvent offrir des recherches approfondies des sciences sociales.

Illustrons brièvement le fonctionnement quotidien de ce savoir-faire intercommunautaire qui s’est développé à la frontière des langues française et allemande dans les cantons du Valais et de Fribourg, et qui pourrait constituer une référence, ou du moins une source d’inspiration, pour l’ensemble de la Suisse, voire pour d’autres pays pluriculturels.

Dans l’ensemble, on est frappé par le climat de bonne volonté qui règne dans ces communes. Les problèmes existent, des différends et des tensions surgissent périodiquement, mais on cherche toujours une solution, la moins inéquitable possible. La dimension historique joue un rôle capital: cela fait des décennies, voire des siècles que l’on a dû chercher et trouver des solutions. Bonne volonté, souplesse et pragmatisme, autant d’attitudes qui se situent à l’opposé de l’attachement rigide à des principes et dont l’exigence d’application stricte devient souvent source de conflit. Lorsque l’expérience historique devient la référence, la solution est proche, tandis que la défense inconditionnelle de principes idéologiques engendre vite intolérance, blocage et conflit.

Dans les communes plurilingues du canton de Fribourg, par exemple, les domaines qui posent problème reviennent avec une régularité des plus fidèles: se sont principalement l’école, l’administration et la vie politique en général. La mesure dans laquelle une commune est plus ou moins complètement bilingue est déterminante (possibilité pour les enfants de la communauté minoritaire de suivre les écoles dans leur langue d’origine, degré de bilinguisme de l’administration, place faite à la minorité dans la vie sociale, culturelle et politique en général). Ce degré de bilinguisme dépend lui-même de l’importance de la minorité, de la pratique historique, du contexte géolinguistique, de la proximité de la frontière linguistique. Des facteurs autres que purement linguistiques interviennent pour expliquer l’état plus ou moins consensuel ou conflictuel du rapport entre les communautés linguistiques: l’ampleur et la rapidité du développement économique et des flux migratoires. Un développement économique et une immigration subits et forts peuvent poser plus de problèmes (comme c’est le cas à Marly et à Courgevaux, mais pas à Villars-sur-Glâne, dans une situation pourtant analogue) que des mouvement plus lents et plus anciens (Granges-Paccot, par exemple). La proximité des voies de communication joue également un rôle déterminant. Une commune située près d’une autoroute et relativement proche d’un centre urbain présente un attrait certain: terrain moins cher, possibilité de vivre à la campagne tout en travaillant à la ville. Si, d’autre part, une commune offre la possibilité de scolariser les enfants indifféremment dans l’une ou l’autre langue, son pouvoir d’attraction devient maximal. Dans ce tels cas, il peut se produire subitement des réactions de défense, souvent avec retard.

L’équilibre linguistique dépend aussi de la disposition plus ou moins grande des minoritaires linguistiques nouvellement arrivés à s’adapter. Souvent, les nouveaux arrivants alémaniques non fribourgeois qui ne possèderaient pas ce savoir-faire intercommunautaire historique que les "vrais" Fribourgeois, Alémaniques ou Romands, “ont dans le sang”, sont transformés en véritables boucs émissaires, devenant la cause de tous les problèmes.

Dans trois communes officiellement francophones: Courtaman, Courtepin et Wallenried (cette dernière à majorité pourtant alémanique, à 54%), le bilinguisme est considéré comme fonctionnant de manière exemplaire, palmarès au sein duquel Courtaman arrive en tête. Dans ce dernier cas, les proportions linguistiques sont aussi les plus proches (54% de francophones et 47% d'Alémaniques). Cette commune se trouve à mi-chemin entre Morat et Fribourg et est entourée de communes à la fois alémaniques et romandes. Le développement des deux communautés linguistiques s'est fait de manière lente et équilibrée au cours de l'histoire récente (contrairement, par exemple, à Courgevaux dont l'image est conflictuelle, et qui a donc connu un développement brusque et une immigration essentiellement alémanique).Ces trois communes disposent d'un autre avantage: elles sont proches les unes des autres et collaborent activement. Ce qui permet par exemple aux parents, grâce au cercle scolaire commun dont elles font partie, de scolariser leurs enfants dans la langue de leur choix. En ce qui concerne l'Association des communes du district du Lac (sept membres représentant les différentes régions du district), son président est parfaitement bilingue, les débats se déroulent à 80% en allemand tandis que le procès-verbal des réunions est rédigé en français. Autre modalité de gestion communale intéressante: Meyriez. Cette commune officiellement francophone, bien que les francophones ne représentent plus que 20% de la population, tient à le rester. Les débats au Conseil communal ont lieu en dialecte alémanique, les procès-verbaux sont rédigés en français. L'ensemble de la population tient au français, considéré comme un élément d'identité du village (situé à côté de la ville germanophone de Morat). La paroisse protestante de Meyriez (70% de protestants) constitue un autre exemple original de cohabitation linguistique. Même si les trois quarts de la communauté ecclésiale sont de langue allemande, la paroisse est francophone. Deux cultes mensuels sont célébrés en allemand et un en français. Les offices des jours de fête sont toujours bilingues. Le pasteur commence le sermon en français et le poursuit en allemand, sans traduire ses propos, la plupart des pratiquants comprenant les deux langues. Chacun chante dans sa propre langue sur une mélodie commune et les paroissiens prient en même temps, mais dans leur langue respective. Les mariages mixtes (du point de vue à la fois linguistique et religieux) sont courants. Le pasteur prépare alors minutieusement son texte afin que chaque langue ait la même importance. Une anecdote relative à l'image d'un tel culte bilingue chez certains: une dame suisse allemande trouvait que le pasteur avait privilégié le français, tandis qu'une romande fit remarquer: "C'était quand même un culte en allemand".

A propos de ces subtilités du bilinguisme, une remarque, recueillie à Courgevaux, souligne la nécessité d'ajouter à l'opposition Romands/Alémaniques, la catégorie des bilingues: une invitation rédigée dans les deux langues attire les Alémaniques et les Romands bilingues mais rarement les "purs" Romands (monolingues). On retrouve le sentiment de nombre de Romands qui affirment que le bilinguisme avantage les Alémaniques, sentiment qui correspond à la réalité, puisque les Romands manifestent en général un moindre empressement à apprendre l’allemand.

Nombreuses sont les personnes qui insistent pour dire que les autorités cantonales devraient soutenir les communes comprenant les deux communautés linguistiques afin qu'elles puissent être plus conséquemment bilingues. Nombreux sont également ceux qui signalent que les situations de bilinguisme tempèrent les préjugés et la xénophobie. Les immigrés alémaniques, dans les communes majoritairement francophones et qui ont fréquenté l'école française, jouent souvent le rôle d'intermédiaire entre les deux communautés. Il est intéressant de relever les nuances apportées par les membres des deux communautés qui ont des rapports étroits avec ceux de l'autre communauté. Dans ces situations, les Alémaniques sont plus sensibles à la situation des minoritaires tandis que les Romands minoritaires comprennent mieux l'attachement des Alémaniques à leurs dialectes. Ces Romands-là ne seraient aucunement opposés à l'apprentissage du Schwyzerdütsch à l'école. Il ne s'agirait nullement d'un scandale pour eux et ils soulignent la nécessité de connaître ce dialecte pour comprendre la mentalité alémanique et pour éprouver ce que ressentirait un Alémanique qui devrait parler Hochdeutsch (allemand standard) dans toutes les situations de la vie quotidienne .Pour eux, demander aux Alémaniques de parler systématiquement Hochdeutsch relève de l'illusion et ils savent qu'il est impossible de les inviter à renoncer au dialecte, leur langue maternelle. Ici, certains Romands vont jusqu'à souligner que le dialecte alémanique est partie intégrante du patrimoine cultuel helvétique. Quant aux Romands bilingues, ils se rendent mieux compte des difficultés que représente le dialecte alémanique pour le Romand unilingue. D'où l'évocation d'une autre modalité de communication intercommunautaire: les Romands qui ne parlent pas le dialecte cherchent néanmoins à le comprendre, chacun parlant dans sa langue. A Morat, chef-lieu du district bilingue du même nom et comptant environ 15% de francophones, les difficultés sont aussi et vite attribuées aux "gens venus de l'extérieur", en l'occurrence les immigrés alémaniques du canton de Berne. Leur influence est crainte aussi bien par les Alémaniques que par les Romands; cette influence serait plus grande que ne le montrent les chiffres officiels, car tous les propriétaires de résidence secondaire aux environs du lac de Morat ne sont pas comptés dans ces chiffres. Comme dans le Haut-Valais, on trouve des Alémaniques pour dire qu'ils n'aiment pas trop d'autres Alémaniques. Il existe bien sûr aussi des animosités entre les deux communautés linguistiques traditionnelles. A Morat, les francophones minoritaires ont également dû se battre afin d'obtenir un cursus scolaire francophone de plus en plus complet (jusque dans les années 1960, les élèves francophones devaient suivre l'école secondaire en allemand). Les Romands se sentent et se disent peu désirés dans certains clubs et associations. Si les Alémaniques se disent très largement satisfaits, les Romands sont nombreux à signaler qu'ils ressentent néanmoins le "rapport de force" et la nécessité de s'adapter. Si des Alémaniques trouvent "qu'on en a fait déjà assez pour les Romands", certains Romands pensent que les raisons financières opposées à leurs revendications sont plutôt une excuse.

Malgré certaines divergences inévitables, on retrouve la culture de la frontière que tous ressentent, mais qu'ils ont de la peine à définir. Cette culture se développe à partir des interactions intercommunautaires quotidiennes inévitables, interactions qui finissent par créer une mentalité particulière où l'on se sent "entre les deux". Ce qui, ailleurs, tourne en opposition, voire en exclusion, devient ici complémentarité enrichissante. L'expression "barrière de Röstis" est ressentie comme non pertinente car contradictoire avec ce que vivent quotidiennement les gens.

Malgré certaines divergences inévitables, on retrouve la culture de la frontière que tous ressentent, mais qu'ils ont de la peine à définir. Cette culture se développe à partir des interactions intercommunautaires quotidiennes inévitables, interactions qui finissent par créer une mentalité particulière où l'on se sent "entre les deux". Ce qui, ailleurs, tourne en opposition, voire en exclusion, devient ici complémentarité enrichissante. L'expression "barrière de Röstis" est ressentie comme non pertinente car contradictoire avec ce que vivent quotidiennement les gens.

Cette culture de la frontière n'est pas non plus une donnée acquise; elle est aussi à construire et à reconstruire tous les jours. Elle suppose des efforts réciproques quotidiens, même si elle est profondément ancrée et relève de la tradition historique.

Le canton de Fribourg semble se trouver aujourd’hui à un tournant. La question linguistique prend subitement de plus en plus de place et des tensions plus marquées pourraient se faire jour d'un moment à l'autre. Sans mettre en cause un seul instant ni les frontières linguistiques ni les identités linguistiques et culturelles respectives, il serait bon de se rappeler que si l'équilibre linguistique suisse constitue un fondement solide de la Suisse, il compte ses fragilités; il a été acquis par le pragmatisme, un effort constant d'intercompréhension, de tolérance et de souplesse, et non par l'intransigeance, la méfiance et la suspicion. La Suisse pourrait éviter d'en arriver à la situation belge, à une polarisation sur la question des langues, à une logique de la séparation systématique et à un refus réciproque de plus en plus marqué.

Les cantons du Valais et de Fribourg ont l'immense avantage de vivre quotidiennement ce problème des rapports intercommunautaires et d'offrir une gamme extrêmement vaste et riche de situations concrètes où l'on a constamment cherché et réussi à résoudre les problèmes, même les plus difficiles et inextricables. L'ensemble de la Suisse aurait intérêt à mieux connaître certains de ces cas concrets de manière approfondie et détaillée, car seuls les problèmes les plus aigus que peuvent rencontrer ces deux cantons sont connus et médiatisés. Certes, les difficultés et les conflits existent, mais ils ne représentent qu'une infirme partie de l'ensemble des réalités économiques, sociales, culturelles, politiques et linguistiques, extrêmement riches, surprenantes et stimulantes, qui vont de pair avec cette cohabitation historique et quotidienne de deux communautés linguistiques.

On peut rappeler ici la différence de résultats suivant que l'on se fonde sur des sources écrites comme la presse quotidienne ou sur des études de cas approfondies effectuées par observation participante. Les premières font volontiers apparaître les difficultés et les problèmes (la presse est même accusée de les créer) tandis que dans les communes où vivent quotidiennement ensemble les deux communautés linguistiques, on est occupé à la solution de ces problèmes. C'est ici que s'élabore et se met en pratique le savoir-faire intercommunautaire et que se développe une véritable culture de la pratique interculturelle quotidienne.

Dans les mesures concrètes à prendre pour favoriser le développement du bilinguisme et du biculturalisme, nombreux sont ceux qui soulignent la nécessité d'agir à l'école et cela dès le plus jeune âge. Sans doute ressentent-ils le poids et la place que peuvent prendre très tôt chez les enfants les représentations stéréotypées et les préjugés relatifs à l'autre communauté et à l'autre langue.. Les exhortations habituelles au bilinguisme de la part des autorités n'étant guère suivies d'effets, peut-être vaudrait-il mieux se fixer des objectifs plus modeste et essayer, par exemple, d'agir davantage sur les obstacles qui empêchent la traduction dans la pratique de ces appels rituels au bilinguisme. L'un de ces obstacles majeurs réside à coup sûr dans ces images et représentations stéréotypées de l'autre communauté et de l'autre langue. L'Autre ne serait plus le bouc émissaire idéal et la cohabitation intercommunautaire deviendrait une chance exceptionnelle d'ouverture et d'enrichissement culturels et linguistiques. Les actes et gestes, concrets et symboliques, envers l’autre communauté et qui ont retenu notre attention pourraient grandement contribuer à un tel changement de représentation.

Pour terminer, nous espérons que les longues et patientes recherches menées de manière bénédictine sur la mosaïque interculturelle suisse et dont nous avons essayé de rappeler quelques aspects, montrent que les débats virulents autour du "multiculturalisme" ne peuvent se résoudre par des coups d'état théoriques et qu'ils ne sont en rien purement linguistiques ou culturels. Ces problèmes relèvent à la fois de l’ identité, de la communication et du politique. La grande variété des interactions constatées entre identité, communication interculturelle et culture politique devrait rendre plus évidente l'impossibilité de généralisations hâtives. L'étude de nombreux cas concrets et différents de culture de l'interculturel et de savoir-faire intercommunautaire illustrent enfin à quel point les phénomènes de communication interculturelle sont des phénomènes profondément politiques puisqu’ils font apparaître certains critères nouveaux et fondamentaux du comportement social et politique actuel.

- Une première version de cet article a paru dans l’ouvrage suivant : Uli Windisch, La Suisse, clichés, délire, réalité, Ed. l’Age d’Homme, Lausanne, 1998.

[2] Jusqu’au 10 mars 1996, cet article 116 relatif à la politique linguistique ne comportait

que deux alinéas:

- l’allemand, le français, l’italien et le romanche sont les langues nationales de la Suisse

- sont déclarés langues officielles de la Confédération: l’allemand, le français et l’italien

[3] Davantage de détails et des exemples concrets du fonctionnement quotidien de cette culture de l'interculturel et du savoir-faire intercommunautaire suisses se trouvent dans les nombreuses études de cas approfondies analysées sur le terrain par notre Groupe de recherche interdisciplinaire sur le pluriculturalisme suisse. Cf. U. Windisch et al, Les relations quotiennes entre Romands et Suisses allemands, 2 vol. op.cit. Cet ouvrage comprend par ailleurs une bibliographie d'une dizaine de pages sur le "modèle" politico-culturel suisse qu'il est impossible de reprendre dans le présent article. Le lecteur plus particulièrement intéressé au cas suisse pourra s'y référer.

Uli Windisch, L' article ci-dessus est un extrait de mon livre : Le Modèle suisse , Ed l'Age d'homme, Poche suisse, Lausanne -Paris, 2007.

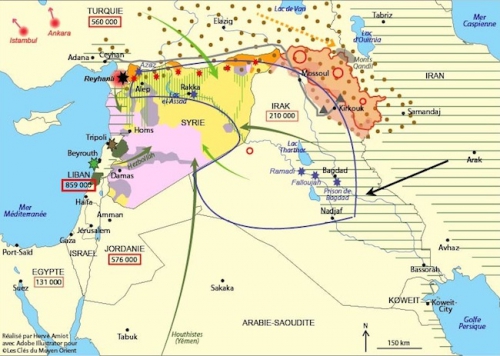

Pour son dernier et très ambitieux ouvrage, l’historien africanologue, auquel on doit déjà une Histoire de l’Egypte (1) et une autre du Maroc (2), a étudié son et plutôt ses sujets non pas géographiquement, mais chronologiquement, comme l’avait fait il y a trente ans Jean Duché pour sa passionnante Histoire du Monde (3). Choix judicieux car les destins des contrées concernées, et qui, depuis l’Antiquité ont durablement été soumises aux mêmes maîtres, l’Empire romain puis l’Empire ottoman s’interpénètrent. Avec la lecture « horizontale » adoptée par Bernard Lugan, on discerne mieux les interactions, les similitudes mais aussi les contradictions entre les cinq composantes de la rive sud de la Méditerranée, avec une inexorable constante : le facteur ethnique.